広告

子供にヒットの打ち方を教えてあげたいけど、野球経験がないから難しい。

どうすればヒットを打てますか?

子供に分かりやすく説明するにはどんな工夫が必要?

今回は、こんな疑問にお答えします。

この記事を書く自分は、少年野球のコーチを5年以上経験し、多くの子供達を指導してきた実績があります。

何度も壁にぶつかり、試行錯誤して乗り越えてきました。

実は、少年野球の指導について悩んでいる指導者は非常に多いです。

なぜなら、子供に野球の技術を教えるのは非常に難しいから。

少年野球は、指導者次第で子供達の上達は大きく変わります。

子供達にヒットを打つ喜びを教えてあげましょう。

この記事では、自分が今までに経験した少年野球の指導から「子供に分かりやすい指導方法」について紹介します。

この記事を読めば、あなたの指導で子供がヒットを打てるようになります。

少年野球の指導者に必要な知識と情報を詳細に解説した記事はこちらです。

【総集編】少年野球の指導に悩む人はコレを見ろ!子供に指導するコツと有料級の知識を元甲子園球児が徹底解説!

子供に対するバッティングの教え方

- なぜ、そうする方が良いのか理由まで教えてあげる

- ダメなやり方も経験させて良いやり方と比較させる

- できなくても絶対に怒らず褒めて伸ばすことを徹底する

- 1つずつ動作を噛み砕いて指導する

- 教えるのは短期集中で長時間やらない

ヒットを打つポイント

- バットの振り方はインサイドアウト

- インサイドアウトを覚えるにはバント練習とトスバッティングをやること

- 頭で理解してから練習することが大切

- ボールの内側を叩くイメージで打つ

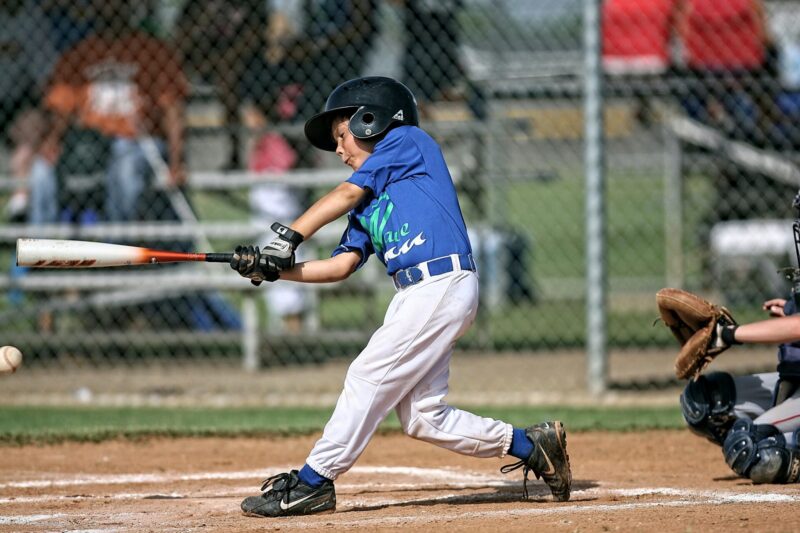

バッティングは確率をどれだけ上げることができるかがポイントです。

確率を上げるためのスイングが「インサイドアウト」

ちなみにゴルフのスイングもインサイドアウトで振ることが大切。

プロ野球選手にゴルフが上手い人が多いのはそんな理由があります。

インサイドアウトの振り方を分かりやすく教えれるのが良い指導者です。

バットの握り方

- バットの握り方で大切なこと

- 手のひらで握らずに指で握る

両手の中指、薬指、小指で握るイメージ

構えでは指にも力は入れずボールが当たる瞬間に力を入れるイメージ

ピッチャーのボールが速い時は短く持って対応する

練習では短く持ったり長く持ったり色々試してみる

バットの握り方はバッティングの基本です。

小学生のうちに必ず覚えておきたいことですが、意外と少年野球で教えてもらえないことが多い。

上記のポイントを意識するだけで打球の強さや飛距離が変わります。

初めは振りにくいと感じる子もいるが、徐々に慣れてきます。

バットを指で握る理由

力がバットに伝わりやすいから

指の中でも力が入りやすいのが中指、薬指、小指だから

このことを子供に教えるには、ロープで綱引きをさせると分かりやすいです。

手のひらで握った場合と指で握った場合を比較させましょう。

次に、親指と人差し指で握った場合と中指、薬指、小指で握った場合を比較。

低学年の子でもしっかり分かります。

甲子園に出場する高校球児やプロ野球選手も親指と人差し指をバットから離して構えている選手が結構いるで注意して見てみましょう。

バッティングの構え

- バッティングの構えで大切なこと

- 力まない(いかに脱力するか)

自分に合った構えを見つけるまで色々試してみる

ボールを見やすい構えが良い

タイミングを取りやすい構えが良い

ピッチャーのタイプによって使い分けるのもあり

バッティングの構えは大切です。

なぜならバッティングのスタートだから。

50メートル走でもスタートで転んでしまっては良いタイムは出ない。

バッティングも同じで良い構えがあってこそ良いバッティングができる。

ただ、良い構えというのは人それぞれ違う。

背が大きい人もいれば小さい人もいるので。

人それぞれ感覚も違う。

共通点は、1番脱力できてボールが見やすいこと。

脱力

「脱力」を意識しましょう。

子供によくあるのが構えの時点で力んでしまうこと。

力んでしまうとバットがスムーズに出なくなる。

バッティングで力を入れるのはインパクトの瞬間だけ。

インパクト以外は、いかに脱力できるかを追求しましょう。

自分に合った構えを見つけるまで色々試してみる

構えは1つに絞る必要はない。

むしろ、複数あった方が良い。

なぜなら、バッティングにはスランプがあるから。

構えが違うということは、スタートが違うということなので感覚が変わります。

スランプで悩んでいる時には気分転換になる。

ピッチャーのタイプによって使い分けることもできる。

球が速いピッチャーと遅いピッチャーでは、タイミングの取り方が違う。

構えによってタイミングの取り方が変わるので複数の構え方が有効である。

ボールを見やすい構え

ボールの見やすさは構えのスタンスで変わる。

スタンスは大きく3つに分かれる。

- クローズドスタンス

- レギュラースタンス

- オープンスタンス

一般的にはオープンスタンスがボールを見やすい。

その理由は、両目でピッチャーを見ることができるから。

3つのスタンスをすべて試してみて自分に合ったスタンスを見つけましょう。

スタンスだけでも感覚は全然変わります。

タイミングを取りやすい構え

構えとタイミングは連動しています。

いくら良いスイングしてもタイミングがずれていればヒットを打つことができません。

イチロー選手は「振り子打法」と呼ばれるように、構えの時点でタイミングを取るのが特徴的でした。

しかし、メジャーに移籍後は外国人ピッチャーの速球に対応するためにすり足へ変えた。

このようにピッチャーのタイプによって構えを変えることも有効です。

タイミングはバッティングの重要ポイントであることから、いかにタイミングを取りやすい構えにするかが大切。

バットの振り方

スイングは大きく3つに分かれます。

- ダウンスイング

- レベルスイング

- アッパースイング

昭和の時代には「ダウンスイングが良い」と指導されていました。

「ボールを上から叩け」という指導が多かったです。

しかし、最近では「フライボール革命」という言葉が流行しアッパースイングが良いと言われるようになりました。

でも、少年野球にアッパースイングが適しているわけではない。

ソフトバンクの柳田選手がアッパースイングの象徴だが、柳田選手のような体格とパワーがあることが大前提なんです。

少年野球では、レベルスイングを徹底的に習得するべき。

レベルスイングとはインパクトで地面と平行に振ること。

レベルスイングを習得すれば、いずれ体が大きくなってからもアッパースイングやダウンスイングに対応することができる。

少年野球ではバッティングの基本であるレベルスイングを覚えましょう。

インサイドアウト

スイングは「バットの軌道」と「バットの出し方」の2つから成り立つ。

レベルスイングと言うのは「軌道」

バットの軌道が地面と平行だということ。

もう1つのポイントである「バットの出し方」はインサイドアウトが重要。

インサイドアウトの逆はドアースイング。

ドアースイングというのは、バットが外から出ること。

簡単に言うとバットが体が離れて出てくること。

分かりやすく説明すると、ピッチャー寄りの脇が空いてしまうようなスイングだ。

インサイドアウトとはドアースイングの逆をやれば大丈夫です。

ピッチャー寄りの脇は締めて、バットを体の近くから出す感覚で。

しかし、子供にはインサイドアウトが分かりずらい。

自分も子供の頃は良く分からなかったのが本音。

指導者には、インサイドアウトをいかに分かりやすく教えるかを追求してほしい。

- グリップをボールにぶつける感じ

- バットを体に巻き付かせる感じ

- ボールの内側半分をバットに当てる感じ

経験上、このような表現だと子供は分かりやすいです。

練習では、トスバッティングが有効。

インコースのボールをピッチャーに返す練習をすれば徐々に分かってくる。

初めはインパクトの瞬間でバットを止めて、バントのような感じにすると分かりやすい。

インサイドアウトをマスターすれば、高確率でヒットを打つことができます。

今までインコースのボールを打ってもファールになってしまっていた人も、インサイドアウトで振ればファールになりません。

インコースのボールは体を開かずに、インサイドアウトで腰を回転させて打ちます。

「インコースのさばきが上手い」という表現をよく使いますが、まさしくインサイドアウトのこと。

ジャイアンツの坂本選手が代表的な選手です。

インサイドアウトを覚えるにはトスバッティングを重点的にやりましょう。

バットとボールが当たる時の原理を覚えるにはバント練習がおすすめです。

バントの教え方

バントは野球の中では地味なプレーです。

でも、バントを疎かにすれば、野球人生が短くなります。

子供だと特にバントの練習は嫌がります。

単純にバッティング練習より楽しくないから。

だからこそ、楽しく練習することが大切です。

- バントを楽しく練習するには?

- ストラッグアウトの要領で置いてあるペットボトルを狙う練習をする(バントのコース)

円を書いて円の中でボールが止まるようにバントする(バントの強さ)

このようにゲーム感覚でやれば子供達でも楽しく練習することができます。

初めは近距離で下手投げから練習し、徐々に距離とスピードを上げていきます。

いきなり速い球で練習しても非効率だから。

ボールを怖がってしまうと本末転倒です。

時間がもったいない。

バントが上手くなるには、正しい構えとボールへの当て方を理解することが重要。

狙ったところに転がる原理を理解させましょう。

初心者に1番多いのが「ボールが手に当たりそうで怖い」ということ。

この怖さを取り除くために下手投げの近距離から始めた方が良いです。

- バットの持ち方(右バッターの場合)

- 左手はグリップから拳1個分空けた所を握る

右手はバットの先端から拳3個分空けた所を握る

右手と左手の間隔が広いほど速い球に負けない

右手と左手の間隔が狭いほどバットに当てやすくコースを狙いやすい

相手ピッチャーのスピードを考慮して握る位置を調整します。

- バントの構え方

- 足は右足を肩幅くらいに開く(低めいっぱいのストライクボールまで1番膝を曲げやすい間隔がベスト)

バットはストライクゾーンの外角高めいっぱいに構える

できる限り体の力を抜く

構えた位置より外側と高い球はボールなので見送る(スクイズは例外)

チェックポイント

右手は8割くらい伸ばした状態

顔はボールがバットに当たるポイントとピッチャーの両方が見やすい位置に置く

高さ調整はすべて膝で行います。

間違っても両腕でやってはいけません。

上と右への調整はないので下と左への移動だけ。

ボールがバットに当たる最後まで目を離さずに見ればOKです。

- バントを失敗する時の悪い例

- 左脇が空いてポップフライになる

膝を使わずに手で調整し、バットの芯に当たらずにファールになる

最後までボールを見ていないため、バットの芯に当たらずにファールになる

バットと顔の距離が近すぎる

構えた時に外角高めいっぱいになっていないため、上下左右への調整が必要になり対応が遅れる

子供に対する守備の教え方

ゴロの捕り方の教え方

ゴロを簡単に捕るコツは捕りやすい場所で捕ること。

そのためには、動いて捕りやすい場所に移動することが大切です。

- ボールが落ちてくる場所

- ボールが上がり始めた場所(ショートバウンド)

- ボールが上がっている途中

この中でどれが1番捕りやすいのか体験させてほしい。

1番捕りやすい場所というのは、初心者にとっては「1番怖くない場所」

この中で1番捕りやすい場所は、①のボールが落ちてくる場所です。

ボールを捕りやすい場所が分かったら、次の問題はそこに移動すること。

ボールが落ちてくる場所に移動するには、ボールの軌道を予測することが大切です。

- ゴロのスピード

- バウンドの高さ

- グラウンドの固さ

このようなポイントから予測するが、初心には難しいです。

なので、「見た感じ」で大丈夫。

でも、「見る位置」が大切です。

- ボールの右側

- ボールの正面

- ボールの左側

これも実際に体験するのが1番良いです。

この中で1番怖さを感じるのが正面。

特に速いゴロの場合は恐怖を感じます。

ボールを捕球した後にファーストに投げることを考慮すると「ボールの右側」からゴロを見るのが1番良いです。

ゴロを捕球する際はボールの右側に入り、ボールの落ちてくる場所で捕球するように指導しましょう。

フライの捕り方の教え方

初心者に多いのが、フライをジャンプして捕ろうとする子供。

ボールは自然に落下してくるのでジャンプする必要はありません。

- フライを捕球するコツ

- 目線がぶれないようにする

ボールがグローブに入るまで目を離さない

捕球時に右手(左利きの場合は左手)を添える

目線がぶれてしまうとボールが揺れるので捕球するのが難しくなります。

ジャンプがその典型例。

ボールの落下点まで移動する時に顔を大きく動かさずに目線を固定するように注意しましょう。

これだけでボールを捕球できる確率がグッと上がります。

初心者はグローブの扱いに慣れていないので、せっかく捕球できてもボールを弾いてしまうことが多いです。

利き手を添えて捕球することで弾いたボールをカバーできるので、両手で捕球することも指導しましょう。

まとめ:子供に教えるのは難しいからこそやりがいがある

この記事では、子供への指導方法について紹介しました。

子供に野球を教えるのは本当に難しいです。

だからこそ、子供が試合で活躍した時の喜びは格別。

昔と今では指導方法も違います。

子供の特性を理解することが上達への近道です。

小学生のうちに基礎をマスターしましょう。

基礎をしっかり学ぶにはチーム選び(指導者選び)が大切です。

優秀な指導者がいるチームを選びましょう。

時間は無限ではない。

あっという間に子供は成長してしまう。

時間を無駄にしないためにも親の判断が大切です。

このブログでは、野球歴30年以上で甲子園出場経験を持つミモラが少年野球の悩みや質問を受け付けています。

技術的なことから精神的なことまで総合的に自分で答えられる範囲で対応させていただきます。

身近に相談できる人がいない方は遠慮なくご活用ください。

コメントをお待ちしています。

本日もお読みいただきありがとうございました。